- Accedi

- Registrati

La filosofia contemporanea

30,40 €

Dall'Umanesimo all'empirismo

51,90 €

Dal moderno al contemporaneo

20,80 €

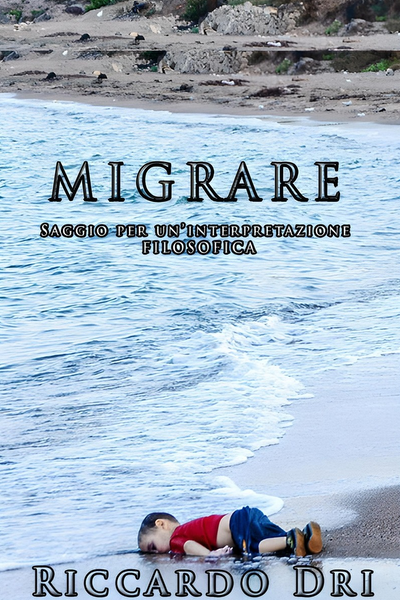

Saggio per un'interpretazione filosofica

14,00 €

Tutti gli scritti

60,00 €

Da Schopenhauer alle nuove teologie

51,60 €

Dalle origini ad Aristotele

46,55 €

La filosofia classica tedesca

17,60 €

Saggio per un'interpretazione filosofica

15,90 €

Convivere con lo straniero

23,66 €Aggiunto il 11/04/2012 16:25 da Admin

Argomento: Filosofia del linguaggio

Autore: Ignazio Burgio

Il presente lavoro nasce da una serie di domande intorno al rapporto tra filosofia e teatro. Queste due discipline sono, come apparentemente potrebbe sembrare, così lontane l’una dall’altra?

«A chi mi domanda che cosa abbia fatto Hegel io rispondo che ha redento il mondo dal male perché ha giustificato questo nel suo ufficio di elemento vitale» [Benedetto Croce]

“Anche se ammettiamo che l’età moderna cominciò con un’improvvisa e inesplicabile eclissi della trascendenza, della fede in un’aldilà, da ciò non consegue affatto che questa perdita abbia r